不拿本人当外人?不需要中国制制但想要中国口

|

最初一点,供应链多元化。新冠疫情把这问题得明大白白。2020年,中国工场停工,全球供应链间接卡壳。从口罩到芯片,啥都缺货。这让不少企业认识到,不克不及把鸡蛋全放一个篮子里。苹果、耐克这些大公司,都起头把出产线往越南、印度挪,分离风险。

手艺是个大变量。现正在从动化、机械人越来越普及,制制对廉价劳动力的依赖可能会削减。像美国、欧洲这些处所,可能用高科技把工场搬归去,成本也不会高得离谱。那时候,中国制制的劣势可能就没那么较着了。

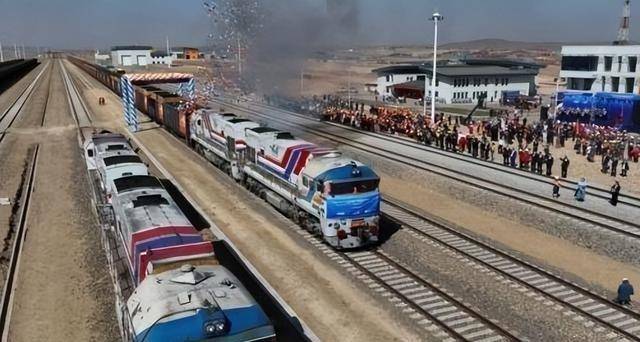

还有,中国口岸不但硬件强,软件也不弱。口岸背后是发财的高铁、公网,货从船埠下来,能很快送到内地或者其他国度。这种无缝跟尾,此外国度想学都没那么容易。好比“一带一”搞的根本设备,把中国口岸的影响力延长到了中亚、欧洲,吸引力天然更大。

这事儿你咋看?是感觉有点“既要又要”的意义,仍是认为这是全球化里一般的选择?咱慢慢察看,看看接下来会咋走。前往搜狐,查看更多!

这其实挺好理解,谁也不想把命脉攥正在别人手里。对中国来说,这可能有点不公允,但国际就是这么现实。

还有全球经济的变化。消费需求转向哪儿,制培养跟到哪儿。若是绿色经济起来了,环保要求高的国度可能会更有劣势。中国这边也正在转型,高端制制、智能口岸都正在发力,将来说不定还能稳住地位。

第三点,商业争端。拿中美来说,2018年那场商业和,两边你来我往,关税加了一轮又一轮。美国对中国商品加了25%的关税,中国也还以颜色。这让良多企业感觉,靠中国制制风险太大,成本欠好节制。于是,东南亚、印度这些处所就成了新宠,劳动力廉价,政策也欢送。

正在全球化的经济大潮中,和企业老是正在找均衡点,既想占廉价,又不想被绑得太死。比来几年,有个现象挺成心思的:有些国度或者公司,一边嚷嚷着要罕用中国制制,一边却还眼巴巴地盯着中国的口岸。这听着是不是有点矛盾?就仿佛你不想买人家的货,但还想借人家的走。

再者,影响。中国这边怎样想?人家可能感觉,你这有点“用完就扔”的意义。口岸给你用,商业便当你拿了,但制制这块你跑了,这算啥?虽然中国现正在挺大度,鞭策“一带一”欢送大师合做,但长此以往。

所以,这就有了个很成心思的对比:中国制制是全球商品的泉源,中国口岸是全球商业的枢纽。两者相辅相成,但现正在有人却想分隔玩,这可能吗?我们一步步来阐发。

先说说布景。中国这几十年,从一个小做坊变成了“世界工场”,这事儿大师都晓得。衣服、手机、家电,几乎你能想到的工具,中都城能制出来,并且量大、价低。按照世界银行的数据,2020年,中国制制业占全球的28。7%,甩开其他国度好几条街。这靠的是啥?低成本的劳动力、大规模的出产能力,还有的各类支撑。

也正在动脑筋。好比美国推“制制业回流”,印度搞“Make in India”,都正在激励当地出产。要不就是抱团,把东南亚、日本这些国度拉进来,分管供应链压力。

斯里兰卡的汉班托塔港挺出名的。当初为了成长经济,斯里兰卡跟中国借钱建港,成果还不上债,2017年把口岸租给了中国99年。这事儿正在国际上争议不小,有人说是“债权圈套”。但对斯里兰卡来说,这港确实带来了商业便当,货运量上去了。可取此同时,他们也想成长本人的制制业,不想啥都靠中国。这不就是典型的“要口岸,不要制制”吗?

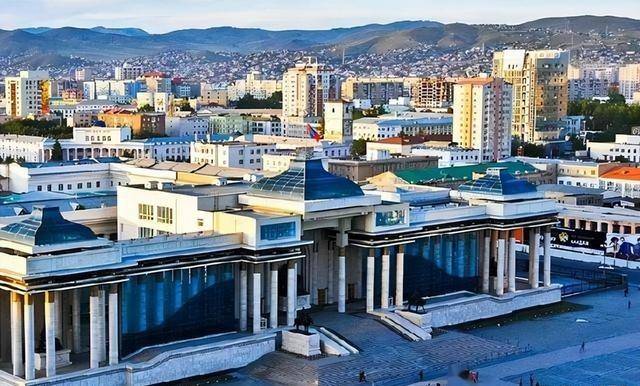

再看欧洲。希腊的比雷埃夫斯港是中国“一带一”正在欧洲的主要节点。中国近海运输集团(COSCO)控股这个港,把它从一个陈旧的小船埠变成了地中海的大枢纽。吞吐量翻了好几倍,本地经济也跟着沾光。但希腊本人呢?制制业仍是走本人的,没怎样靠中国货。这申明啥?口岸的合做不必然非得跟制制业。

起首是经济成本。把制制搬到此外处所,好比越南,劳动力虽然廉价,但根本设备、工人技术可能跟不上,初期投入少不了。并且,口岸还得用中国的,物流费用没省下来,总成本可能不降反升。短期看,企业利润可能会受挤压。

所以,哪怕你把工场搬到越南,货最初很可能仍是得从上海港或者深圳港走。终究,物流这块,中国口岸的地位太稳了。

但取此同时,中国也没闲着,口岸扶植搞得风生水起。上海港、深圳港、宁波港,这些名字正在全球商业圈里响当当。2021年,全球十大集拆箱口岸,中国占了七个。每年吞吐量高达几万万个尺度集拆箱。这些口岸不只是个船埠,而是全球供应链的大动脉,把货从亚洲运到欧洲、美洲,效率高得让人挑不出弊端。

再一个,地舆。中国正在东亚,背靠承平洋,正好是毗连亚洲和世界的桥头堡。从中国口岸出发,往东是,往西是欧洲,往南是东南亚,航路七通八达。比拟之下,像越南、印度这些新兴制制国,口岸虽然也正在成长,但规模和毗连性跟中国比,还差得远。

最初,物流挑和。工场分离正在好几个国度,最初货还得集中到中国口岸发出去,这两头的协调可不简单。运输时间长了,成本高了,供应链还可能更懦弱。疫情期间的紊乱,大师都还回忆犹新吧。

第二点,和计谋要素。出格是像美国如许的国度,感觉太依赖中国经济不是啥功德。万一哪天关系严重,供应链一断,那不就抓瞎了?中美商业和就是个例子,关税一加,企业成本蹭蹭往上涨,逼得不少公司起头找。还有些国度,可能是为了跟美国坐队,或者出于本人的地缘考虑,也想少靠中国一点。

起首,中国口岸效率高、规模大。上海港一年能处置4000多万个集拆箱,从动化船埠用上机械人和智能系统,船泊岸到卸货再到卸车,流程顺得不得了。比拟之下,其他国度有些口岸还正在人工操做,效率差一大截。企业做生意,时间就是钱,谁不想快点把货送到?

但这事儿也有另一面。中国制制这几年前进不小,良多产质量量曾经跟得上国际尺度。问题是,这工具一旦构成,改起来可没那么容易。

第一点,良多人感觉中国制制质量不不变。不成否定,中国货里有高端的,好比华为的手机、比亚迪的电动车,但也有不少廉价货,质量确实参差不齐。特别正在一些发财国度,消费者对“Made in China”有点刻板印象,感觉不如日本、的货结实。所以,有些企业就想换个处所出产,提拔品牌抽象。

还有大公司,像苹果。中国是苹果最大的出产,但这几年,苹果也正在把部门出产线年以至传出要把iPad出产移出去。可你看它的物流,大部门产物仍是得从中国口岸走。为什么?由于中国口岸的效率和规模,此外国度临时顶不上。

不外,斯里兰卡的环境也有点特殊。经济根柢薄,制制业想起来没那么容易,口岸带来的益处却是实打实的。

总的来说,又想用中国口岸,这设法挺现实,也挺复杂。制制能够挪,口岸难换,背后是经济、、计谋的博弈。短期看,这么干有成本有风险;久远看,手艺、政策可能会让款式变一变。但不管咋说,中国口岸这张牌,眼下仍是硬得很。企业怎样正在这两头找均衡,生怕还得费不少心思。 |